「テキストの第3章に入った途端、急に難易度が上がって絶望している…」

「『ジヒドロコデイン』とか『メチルエフェドリン』とか、呪文にしか見えない」

「漢方と生薬、これ全部覚えるなんて人間の脳みそじゃ無理ゲーじゃない?」

登録販売者の勉強をしている人の9割が挫折するのが、この「第3章(主な医薬品とその作用)」です。

ページを開いた瞬間、見たこともないカタカナ成分の羅列に襲われ、そっとテキストを閉じてしまった経験はありませんか?

しかし、ここで諦めないでください。

実は、第3章には「脳の仕組みを利用した、楽な覚え方」が存在します。

丸暗記しようとするから辛いのです。「法則」を知れば、パズルのように解けるようになります。

この記事では、現役登録販売者が以下の「暗記の裏ワザ」を全て公開します。

- 【保存版】成分名を「グループ化」して秒殺する魔法のリスト

- 地獄の「漢方・生薬」をリズムで覚える語呂合わせ10選

- テキストを捨てて「動画」で攻略すべき科学的な理由

これを読めば、あんなに苦痛だった第3章が、むしろ「得点源」に変わります。

今日から「暗記地獄」を卒業しましょう。

なぜ第3章で「挫折」するのか?敵の正体

攻略の前に、敵を知りましょう。

第3章がこれほどまでに難しい理由は、単純明快です。

「情報量が多すぎるから」です。

試験全体の約4割(40問)が出題されるため、範囲が膨大です。

😈 第3章に立ちはだかる「3つの壁」

- ① 成分名の壁

「クロルフェニラミンマレイン酸塩」のように、長くて似た名前が数百個出てきます。これを一つずつ覚えようとすると脳がパンクします。 - ② 漢方・生薬の壁

「葛根湯」くらいなら知っていても、「五虎湯」「神秘湯」「麦門冬湯」など、馴染みのない名前が大量に出現します。漢字も難しく、読むことすら困難です。 - ③ 副作用の壁

どの薬で、どんな副作用(スティーブンス・ジョンソン症候群、イレウスなど)が起きるか、正確にリンクさせる必要があります。命に関わる内容なので、ひっかけ問題も多いです。

これらを「気合で丸暗記」するのは不可能です。

独学者の多くがここで脱落するのは、「覚え方」が間違っているからです。

【保存版】「接尾語(語尾)」完全攻略リスト

成分名を最初から最後まで全部覚えようとしていませんか?

それは時間の無駄です。

多くの成分には「共通の語尾」があり、それが「作用」を表しています。

このリストをスクショして、辞書代わりに使ってください。

1. 風邪薬・鼻炎薬系

| 語尾(キーワード) | 薬の作用 | 代表的な成分 |

|---|---|---|

| 〜リン | アドレナリン作動成分 (交感神経刺激=気管支拡張) |

メチルエフェドリン プソイドエフェドリン |

| 〜ジン 〜ミン |

抗ヒスタミン成分 (くしゃみ・鼻水を止める) |

クロルフェニラミン クレマスチン ジフェンヒドラミン |

| 〜コデイン | 麻薬性鎮咳成分 (脳に働いて咳を止める) |

コデインリン酸塩 ジヒドロコデイン |

| 〜ステイン | 去痰成分 (痰をサラサラにする) |

L-カルボシステイン エチルシステイン |

2. 胃腸薬・痛み止め系

| 語尾(キーワード) | 薬の作用 | 代表的な成分 |

|---|---|---|

| 〜ゾリン | 血管収縮成分 (目の充血を取る・鼻づまり改善) |

ナファゾリン テトラヒドロゾリン |

| 〜プロフェン | 解熱鎮痛成分 (熱と痛みを下げる) |

イブプロフェン ロキソプロフェン |

| 〜ピリン | ピリン系解熱鎮痛成分 | イソプロピルアンチピリン |

| 〜アルミニウム | 制酸成分 (胃酸を中和する) |

スクラルファート 合成ヒドロタルサイト |

このように、「語尾」を見れば答えが分かります。

試験で「テトラヒドロゾリン塩酸塩は…」と出たら、「あ、『ゾリン』だから血管収縮だ!充血取るやつだ!」と瞬時に判断できます。

【神ゴロ合わせ】漢方はリズムで倒せ!10選

漢方は「証(体質)」と「症状」のセットを覚える必要があります。

真面目に覚えると辛いので、強引な語呂合わせで脳に焼き付けましょう。

💊 風邪薬・呼吸器系

- ① 葛根湯(かっこんとう)

覚え方:「汗なしカッコン、肩こりガチガチ」

意味:汗をかいていない初期の風邪、肩こりに効く。 - ② 麻黄湯(まおうとう)

覚え方:「魔王(まおう)は体力バリバリ、節々痛い」

意味:体力充実した人、関節痛があるインフルエンザ風邪に。 - ③ 小青竜湯(しょうせいりゅうとう)

覚え方:「青い(青竜)水っパナ」

意味:薄い水様の鼻水が出る花粉症や鼻炎に。 - ④ 麦門冬湯(ばくもんどうとう)

覚え方:「爆(バク)発しそうな乾いた咳」

意味:痰が切れにくい、コンコンという乾いた咳に。

💊 胃腸・その他

- ⑤ 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

覚え方:「暴風(ボウフウ)でお腹の脂肪が吹っ飛ぶ」

意味:腹部に皮下脂肪が多い人の肥満症、便秘に。 - ⑥ 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)

覚え方:「足がつったら借金(シャッキン)返す」

意味:こむら返り、筋肉のけいれん、腹痛に。(即効性あり) - ⑦ 安中散(あんちゅうさん)

覚え方:「アン(安)ちゃん、冷えて胃が痛い」

意味:冷え性で胃痛や胸焼けがある人に。 - ⑧ 八味地黄丸(はちみじおうがん)

覚え方:「ハチミツ(八味)舐めておしっこ我慢」

意味:夜間頻尿、軽い尿漏れ、腰痛に。(高齢者向け)

【危険】絶対に落とせない「副作用」リスト

第3章で最も重要なのが「副作用」です。

ここは命に関わるため、試験でも頻出です。以下のキーワードが出たら即座に反応できるようにしましょう。

🚑 重篤な副作用(SJS / TEN)

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)

中毒性表皮壊死融解症(TEN)

【初期症状】

38℃以上の高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲な発疹。

※風邪の症状と似ているため、見逃されやすいのがポイント!

🥔 偽アルドステロン症

【原因成分】

グリチルリチン酸(甘草に含まれる)

【症状】

手足の脱力感、血圧上昇、むくみ、低カリウム血症。

※「グリチルリチン」を見たら「偽アルドステロン」を疑え!

🚽 イレウス(腸閉塞)

【原因成分】

ロペラミド塩酸塩(強力な止瀉薬)

【症状】

激しい腹痛、嘔吐、腹部膨満感。

※腸の動きを止めすぎて、詰まってしまうイメージ。

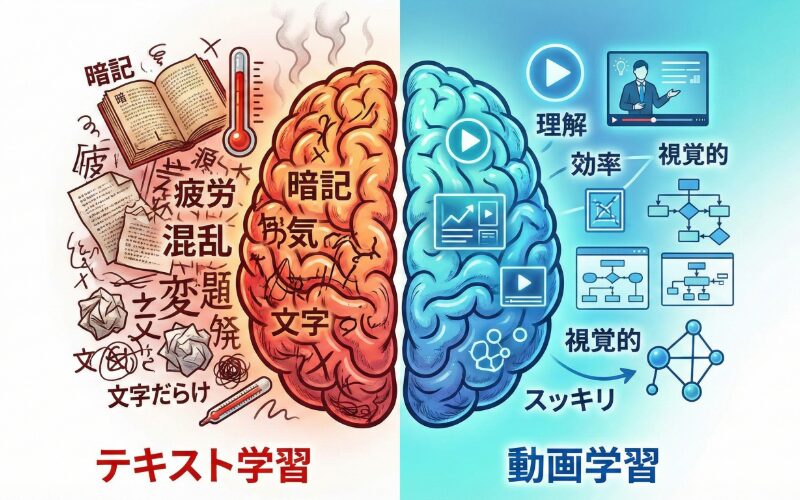

【攻略法4】テキストを捨てて「動画」を見る

ここまで読んで、「やっぱり覚えられる気がしない…」という方。

それはあなたの頭が悪いのではなく、「手段」が悪いのです。

文字情報の羅列(テキスト)を脳に定着させるのは、非常にエネルギーを使います。

しかし、「映像」と「音声」なら、脳は驚くほど簡単に記憶できます。

第3章こそ「スタディング」が最強な理由

スマホ学習講座の「スタディング」は、この第3章の攻略に特化しています。

📱 動画なら「仕組み」で理解できる

① アニメーションで「薬の動き」が見える

「アドレナリン作動成分が交感神経を刺激して気管支を拡張する…」

文字だと意味不明ですが、動画なら「成分がスイッチを押して、気管支がガバッと広がるアニメーション」で見せてくれます。

理屈ではなく「イメージ」で覚えられるので、試験中に映像がフラッシュバックします。

② プロ講師の「生きた解説」

「ここは試験に出ます!」「ここは捨てていいです!」

講師がメリハリをつけて教えてくれるので、重要ポイントだけを効率よく吸収できます。

独学だと「全部覚えなきゃ」と自滅しますが、動画なら最短ルートを走れます。

「第3章」の解説動画を無料で見る >

※百聞は一見にしかず。まずは体験してください

合格者が実践する「捨て問」の極意

最後に、合格するために最も重要な戦略をお伝えします。

それは「全部覚えようとしないこと」です。

登録販売者試験の合格ラインは「7割」です。

つまり、3割は間違えても受かるのです。

特に第3章には、年に1回出るか出ないかの「超・マイナー生薬」が存在します(カゴソウ、レンギョウなど)。

これらに時間を割くのは愚の骨頂です。

「頻出の風邪薬や胃薬は完璧にして、マイナー生薬は捨てる」

この割り切りができる人ほど、短期間で合格します。

まとめ:第3章を制する者は試験を制す

第3章は、試験全体の「40点」を占める最重要項目です。

ここさえクリアできれば、合格は目前です。

「カタカナが覚えられない…」と嘆く前に、武器を変えてください。

竹槍(丸暗記)で戦車に挑むのはやめましょう。

語呂合わせや、動画講義という「最新兵器」を使えば、第3章は怖い敵ではありません。

まずは無料講座で、「あ、これなら分かるかも!」という感覚を体験してみてください。

その小さな自信が、合格への突破口になります。

▼ あなたの勉強スタイルは? ▼