「試験には合格したのに、名札が『研修中』のままでカッコ悪い…」

「時給が安い『見習い期間』を、1日でも早く終わらせたい!」

「過去のバイト経験も合算できるって本当? 証明書はどうやって貰えばいいの?」

登録販売者の試験に合格しても、すぐに一人前の「管理者(店舗管理者)」になれるわけではありません。

法律で定められた「直近5年で1920時間以上の実務経験」という巨大な壁をクリアして初めて、名実ともに正規の登録販売者になれるのです。

この「1920時間」の壁。

実は、会社の言いなりになってダラダラ働いていると、クリアするのに3年も4年もかかってしまうことをご存知ですか?

その間、あなたは低い時給で、常に薬剤師や先輩の監視下で働かなければなりません。

しかし、戦略的にシフトを組めば、最短「1年」でクリアすることも十分に可能です。

この記事では、現役の管理者が以下の内容を徹底解説します。

- 【計算表】あなたの今のシフトなら何ヶ月で終わる?完了予測

- 合格までの期間を半分にする「掛け持ち(ダブルワーク)」の裏ワザ

- 前の職場から「実務経験証明書」をスムーズに貰うための電話テンプレと法的知識

これを読んで、最短ルートで「研修中」のタグを外しましょう。

正規の登録販売者になれば、年収も待遇も劇的に変わります。

失敗しない!登録販売者のエージェント選び

「どれを使えばいいか分からない」という方は、目的別にこの2社を使い分けるのが正解です。

どちらも登録は1分、利用は完全無料です。

※失敗したくない方は、両方に登録して求人を比較するのが鉄則です。

なぜ「1920時間」を急ぐべきなのか?

「別に急がなくても、いつかなれるでしょ?」

そう思っているなら大間違いです。

研修中の期間が長引けば長引くほど、あなたは経済的に大きな損失を被り続けます。

💸 「研修中」であることの3つのデメリット

1. 時給・資格手当が安い

多くの企業では、正規の登録販売者と研修中スタッフで手当に差をつけています。

差額は月5,000円〜10,000円。

もし研修期間が3年続けば、36万円もの損失になります。

2. 1人で売り場に立てない

法律上、研修中の人は薬剤師や正規の登録販売者の管理下でなければ薬を販売できません。

つまり、「ワンオペの時間帯」のシフトに入れないため、稼ぎたくてもシフトを削られる対象になります。

3. 転職で不利になる

いざ転職しようとしても、研修中のままだと「即戦力ではない」とみなされ、採用のハードルが上がります。

「管理者要件を満たしていること」を応募条件にする求人は非常に多いです。

【2026年最新】管理者要件のルールを完全理解しよう

かつては複雑だったルールも、現在はシンプルになりました。

ここを勘違いしていると、無駄な時間を過ごすことになります。

「過去5年」の定義とは?

申請する日から遡って5年間です。

この期間内であれば、以下のような働き方もすべて合算可能です。

- A店(1年) + 無職(半年) + B店(1年) = OK!

- ドラッグストア(平日) + コンビニ(土日) = OK!

- 資格取得「前」のアルバイト時間 = OK!

重要なのは、「月80時間以上」という旧ルールの撤廃です。

以前は「月80時間以上働いた月しかカウントしない」という厳しいルールがありましたが、今は「月10時間」でもチリツモで加算できます。

※ただし、自治体によっては独自の運用をしている場合があるので、念のため管轄の保健所に確認してください。

【計算ツール】あなたのシフトで何年かかる?完了予測表

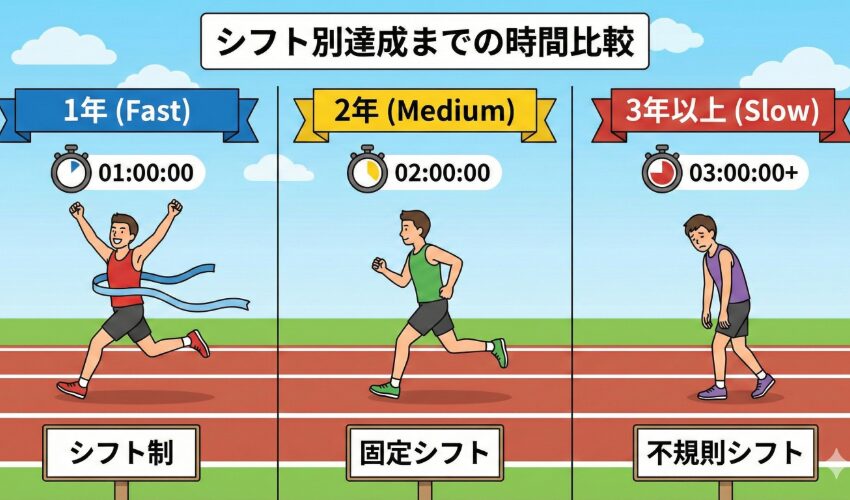

では、今のあなたの働き方だと、クリアするのにどれくらいの期間がかかるのでしょうか。

電卓を叩く前に、この表で確認してください。

パターンA:フルタイム(正社員・フリーター)

【勤務条件】1日8時間 × 週5日(月20日)= 月160時間

クリア期間:12ヶ月(ちょうど1年)

1920 ÷ 160 = 12.0

これが最短ルートです。

「1年」と聞くと長く感じるかもしれませんが、一生使える資格のための修行期間と思えば耐えられます。

パターンB:パートタイム(扶養内ギリギリ)

【勤務条件】1日5時間 × 週4日(月16日)= 月80時間

クリア期間:24ヶ月(2年)

1920 ÷ 80 = 24.0

扶養内で働くと、倍の2年かかります。

ここで「風邪で休んだ」「子供の行事」などでシフトが減ると、さらに伸びて2年半コースになります。

パターンC:学生バイト・短時間パート

【勤務条件】1日4時間 × 週3日(月12日)= 月48時間

クリア期間:40ヶ月(3年4ヶ月)

1920 ÷ 48 = 40.0

3年以上かかってしまいます。

これは危険水域です。5年前の履歴が消えていくため、いつまで経っても1920時間に届かない「無限ループ」に陥る可能性があります。

裏ワザ:「掛け持ち(ダブルワーク)」で時間を稼ぐ

「今の店ではシフトを増やしてもらえない…」

「でも早く正規になりたい!」

そんな方は、「2箇所で働いて時間を合算する」のが最強の裏ワザです。

登録販売者の実務経験は、店舗ごとの合算が認められています。

最強の組み合わせ例

【メイン】ドラッグストア(月80時間)

【サブ】登録販売者のいるコンビニ(月60時間)

合計:月140時間

これなら、約1年2ヶ月でクリアできます。

扶養を外れる覚悟は必要ですが、ダラダラ3年かけるより、1年だけ死ぬ気で働いてサッサと正規資格を手に入れる方が、生涯年収で見ればプラスです。

「シフトを減らされる」なら即転職すべき理由

ここで一番怖いのが、会社都合のシフトカットです。

「学生バイトが入ったから、あなたの出勤日減らすね」

「今月は暇だから早上がりして」

経営者にとっては経費削減ですが、あなたにとっては「キャリアの妨害」でしかありません。

月160時間入れる予定が月100時間に減らされたら、正規になれるのが半年も遅れます。

もし今の職場が「希望通りにシフトを入れてくれない」なら、今すぐ転職を考えるべきです。

そこに義理立てして、あなたの人生の時間を無駄にする必要はありません。

「フルタイム歓迎」の職場へ移ろう

特に「調剤薬局」や「人手不足のドラッグストア」は、フルタイム勤務を歓迎してくれます。

転職エージェントの「アポプラス登販ナビ」を使えば、

「研修中の身ですが、最短で正規になりたいので、月160時間以上シフトに入れる求人はありませんか?」

と相談できます。

彼らはプロなので、あなたのキャリアプランに合わせて、最適な職場(=修行の場)を用意してくれます。

【完全マニュアル】実務経験証明書の貰い方

いざ1920時間が溜まったら、証明書を集める「ラスボス戦」が待っています。

「辞めた会社に連絡したくない…」という気持ちは分かりますが、ここを乗り越えないと全て無駄になります。

Step 1. 連絡先は「本社」へ

店舗の店長にお願いしても、「本社に聞いて」と言われるのがオチです。

最初から本社の「人事部」または「総務部」に連絡しましょう。

Step 2. 電話・メールで依頼する(スクリプト)

【電話の場合】

「お世話になります。以前、〇〇店でアルバイトをしておりました、〇〇と申します。

この度、登録販売者の申請を行うことになりまして、在籍期間の『実務従事証明書』の発行をお願いしたくお電話いたしました。

必要な書類はこちらで用意して郵送しますので、ご担当の部署を教えていただけますでしょうか?」

Step 3. 証明書発行を拒否されたら?

たまに「退職した人間には出さない」などと違法なことを言うブラック企業があります。

しかし、安心してください。

薬機法施行規則第15条の2により、雇用主は証明書の発行を拒否できません。

【対抗策】

「証明書の発行は法律上の義務だと保健所で聞きました。もし発行いただけない場合、保健所から指導が入るようにお願いすることになりますが、よろしいでしょうか?」

と伝えてください。これで100%出ます。

Step 4. 会社が倒産していた場合

これが一番厄介です。

証明する人がいないため、原則としてその期間は無効になります。

ただし、例外的に「当時の給与明細」「雇用契約書」「源泉徴収票」などをかき集めて、保健所に嘆願すれば認められるケースもあります。

諦めずに、まずは管轄の保健所に相談に行きましょう。

よくある質問(FAQ)

- Q. 棚卸しや研修の時間も「実務経験」に含まれますか?

- A. 基本的には「薬局・店舗で働いていた時間」すべてが含まれます。品出しをしていた時間も、レジ打ちの時間もOKです。ただし、休憩時間は除かれます。

- Q. 自分で記入する欄はどう書けばいいですか?

- A. 証明書には「申請者が書く欄(住所・氏名)」と「会社が書く欄(勤務時間・代表者印)」があります。会社の欄を自分で勝手に書くと「有印私文書偽造」になるので絶対やめてください。自分の欄だけ埋めて、返信用封筒と一緒に会社に送りましょう。

- Q. 合格前の「ドラッグストアでの品出しバイト」も入りますか?

- A. 入ります!これが一番見落としがちです。資格を持っていなくても、一般従事者として働いていた期間は全て「実務経験」としてカウントできます。高校時代のバイト先にも連絡してみましょう。

💡 試験にまだ合格していない方へ

実務経験は「合格前」の時間もカウントできます。今のうちに勉強を始めて、最短合格を目指しませんか?

まとめ:1920時間は「ダラダラ」やるな、「集中」して終わらせろ

登録販売者のキャリアにおいて、「研修中」の期間は一種の下積み時代です。

この期間が長引けば長引くほど、あなたの生涯年収は下がってしまいます。

もし今の職場で「シフトに入れない」「いつ1920時間に届くか分からない」という不安があるなら、環境を変えるのが一番の近道です。

アポプラスに相談して、「1年で正規になれる環境」を手に入れてください。

その1年の努力が、一生使える「正規の資格証」に変わります。

▼ あなたのキャリア戦略は? ▼